社員のmizusawaさんによる、先日行われた「AWS Summit Japan」の参加レポートをご紹介します!

社員のmizusawaさんが実際の現地の会場で体感したトレンドや注目サービス、印象に残ったセッションを技術視点と現場目線でレポートにきれいにまとめてくれたため、

今回はそのレポートをすこーしコンパクトにしてご紹介させていただきます。

特にAWSの最新動向・生成AI・モダンアーキテクチャに関心のある方に特におすすめです。ノンズ社員の方で実際のレポートが気になる方は教えてください!

はじめに|AWS Summit Japanとは

Amazon Web Services(AWS)が主催するクラウドコンピューティングに関する大規模イベントです。世界各地で毎年開催され、日本でも毎年6月あたりに開催されています。ビルダーが一堂に会し、AWSに関して学習・ベストプラクティスの共有・情報交換を行う、クラウドでイノベーションを起こす全ての方のためのイベントです。

本記事では、全セッションの網羅ではなく、個人的に面白かったセクション・ブースを抜粋してご紹介します。

TL;DR(要点)- 楽しめるイベント:堅苦しい勉強会というより、AWS未経験でも楽しめるコンテンツが多い。

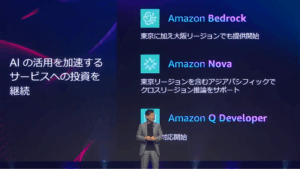

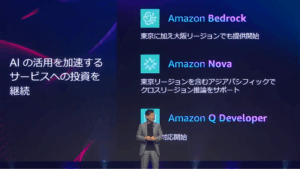

- AI関連が体感9割:生成AI関連でも、生成AIを活用した業務改善が多くある中、特にAmazon Bedrock 活用事例が多数。他にもAmazon Nova Amazon Q Developer も存在感。

- AWSが「ツール」に:IT職としての「技術要素」から、Bedrock × GenU(ノーコード) で非IT企業でも扱いやすい「ツール」となってきた。

- 「モダン」になったAI:AIはこれから流行る”先進的”な技術ではなく、すでに一般化・実用化された技術になっている。

Day 1

朝の様子

9:00頃に到着。先着順の無料お弁当引換券と限定クッションを受け取り、クオリティの高さに「さすがAWS」ですね。

また、AWS認定資格保有者ステッカーも配布され、資格ごとにドット絵キャラで可愛らしく、全冠者には限定ジャケットも。

基調講演|ビルダーと描く新たな価値創造

AWS は、ビジネスや社会の課題に挑戦するビルダーを支援します。基調講演では、日本のお客様の成長や社会課題解決に向けた取り組みと、最新クラウドサービスの進化を紹介。また、実際の活用事例も交えて先進的な取り組みも紹介しました。

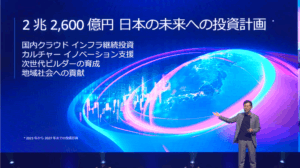

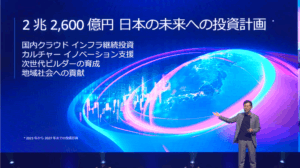

Amazon Web Service Japan合同社長が自ら登壇。

日本の成長と社会課題解決に向けた取り組み・クラウドサービスの進化を紹介。2027年までに日本へ2兆2,600億円を超える投資をする方針が発表されました。

生成AI以外では、高可用性・障害対応にも多く触れていました。その障害対応でAIが利用されているサービスも多く、コンタクトセンター領域ではAmazon Connectを強く推す流れも印象的でした。

その他の登壇者の方々(抜粋)

ラフール パサック

Amazon Web Services Inc.

バイス プレジデント、データおよび生成 AI マーケット戦略担当

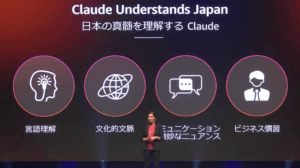

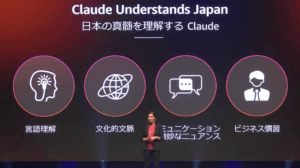

ケイト ジェンセン

Anthropic

上級副社長 グローバル営業統括責任者)

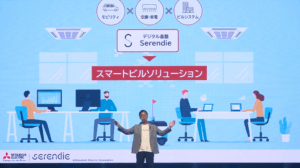

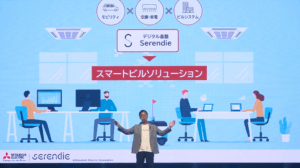

田中 昭二 三菱電機株式会社

AI戦略プロジェクトグループ プロジェクトグループマネージャー

DXイノベーションセンター 副センター長

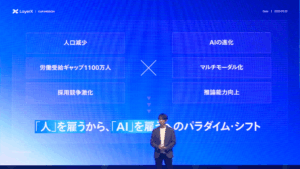

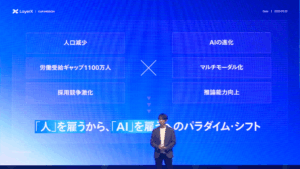

松本 勇気

株式会社LayerX

代表取締役CTO

基調講演で挙がったサービス/プロジェクト(個人的抜粋)

AWS 人材育成支援メニューの変換とベストプラクティス

AWS では、従来のクラスルームトレーニングから始まり、デジタルラーニングプラットフォーム「AWS Skill Builder」、実践力を高める「AWS Jam」、さらに組織全体のスキル育成を伴走支援する「EST(Enterprise Skills Transformation)」まで、近年大きくベンダートレーニングの有り様が変わり、多層的な育成メニューを提供しています。近年は、これらを組み合わせて活用することが人材育成のベストプラクティスとなりつつあります。

1.AWS Skill Builder

- 個々のレベルや学習スタイルに合わせたオンライン学習が可能で、経験の有無を問わず幅広い層に対応。

- 認定資格取得の学習にも直結。

- Team Subscription を利用すれば、低コストでAWS環境を用意し、ハンズオン形式で学習できます。さらに学習進捗の管理機能も充実。

- 現在の為替レートでは年額およそ 65,000円/組織が目安。

2. AWS Jam

- ゲーム感覚の課題解決型トレーニング。個人戦やチーム戦で楽しみながら学習できる。

- チーム戦では「モブ型」「ペア型」などを採用し、経験者と初心者が組み合わされることで知識共有が促進。

- “Have Fun” を組み込むことで、スキルの定着率が高まるのも特徴。

3. EST(Enterprise Skills Transformation)

- AWS が伴走するコンサルティング型支援サービス。

- 大規模な人材育成の推進に最適。

Day 2

朝の様子

2日目も9:00頃に入場。初日に続きお弁当引換券とクッションを回収(初日と合わせてクッション2つGETしました!)。

スペシャルセッション|ビルダーのためのAWSテクノロジー:その深化と進化

AWSのサービスは、Amazonのビジネス課題を起点に生まれ、インフラを支える革新的な技術の 「深化」 と、お客様からの要望に基づいたサービスの 「進化」 を続けてきました。今回のスペシャルセッションでは、その両面を支える最新技術や取り組みが紹介されました。

2日目の貴重講演に登壇したのは アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 常務執行役員 巨勢 泰宏 氏。特に注目されたのは、ハードウェアとセキュリティ領域の取り組みです。

- 世界規模のハニーポッド MadPod

- 悪性ネットワークトラフィックを分析・防御する Sonaris

- 悪性ドメインを分析する Mithra

といった具体的な仕組みが紹介され、AWSがインフラを標的とした攻撃から守る仕組みを強く強調しました。

また、AWS基盤として最も重要なシリコン開発に、 AWS Nitro Systemがあります。Nitroはセキュリティの向上だけはでなく、コンピューティング性能の向上も実現しています。

このセッション全体を通じて、AWSは単なるクラウドサービスの提供者ではなく、ビルダーが安心して価値を創造できるよう セキュアかつスピーディな基盤を進化させ続けている という姿勢が印象的でした。

事例:株式会社ドワンゴ

今回のAWS Summitのセッションでも注目株であろうドワンゴの代表取締役社長の夏野剛氏も登壇しました。 昨年6月、大規模なサイバー攻撃を受けたことで非常に話題となりました。

ドワンゴ自体のクラウド移行は3年前と、意外と最近です。サイバー攻撃対応中に、ニコニコの(Re:仮)を3日でリリース。この爆速な復旧にAWSが大きく寄与していることを強調しました。

事例:Amazonの物流DX

このセッションでは アマゾンジャパン合同会社 渡辺宏聡 氏 も登壇し、AWS活用だけでなく「通販としてのAmazon」がどのようにテクノロジーで物流を最適化しているかを紹介しました。

Amazonの物流における大きな特徴は、AIとRoboticsをフル活用した在庫情報の管理の仕組みです。

箱を開けることなく、外観・寸法・重量といった情報から商品の中身を判別することで、品揃えのスピード向上を実現しています。これにより、従来のような手作業やスキャンに依存しない効率的な運用が実現されています。

全国には 25拠点もの物流倉庫 がありますが、各物流倉庫の在庫配置最適化にAWSを活用しています。そこでは 地域性・季節性・購買履歴 のデータをもとに需要予測を行い、どの倉庫にどの商品を置くべきかを最適化。結果として顧客にとって「最も近い倉庫から最速で配送できる」確率が高まり、サプライチェーン全体の効率化かつ即時配達につながります。

さらに注目すべきは各物流倉庫内の在庫配置です。Amazon Roboticsが在庫の過不足を検出し、カメラによって棚入れ位置を自動識別。従来はハンディスキャナーを利用して管理していた作業を不要にし、高い在庫保管精度とスピードを両立しています。

梱包に関してもAWSのAIが活躍しています。複数の商品を注文した場合、無限大にある商品サイズや形状データをもとに最適な組み合わせを算出し、梱包材を最小限に抑えることで配送のコストの軽減・サステナビリティへの貢献につながります。

非エンジニアが実現!介護 × 生成AI(株式会社やさしい手)

IT知識ゼロの6名が、わずか2週間で生成AIアプリを開発し、3ヶ月で3,000人規模の介護現場に展開した事例をご紹介します。

「全員プロンプトエンジニア」という独自文化を育み、現場スタッフのプロンプトに業務に共有・改良され、日々の業務に還元される仕組みを構築しました。

現場で業務にあたる介護士として介護の業務を行う一方では、想像以上に大量の事務作業があるというのが現実です。その事務作業を効率化する課題解決のために注目したのがAmazon Bedrockでの精製AIです。専門家ではない職員の方からこのような声が出たというのがすごいですね。

特に印象的だったのは、専門用語の自動切り替えと記録作業の効率化です。

- ケアマネージャーなどの専門職向けの専門用語と、ご家族向けのやさしい言葉を自動的に切り替えて生成。従来は職員向けと家族向けに別々の報告書を作成していた職員の負担を軽減しつつ、ご家族も理解しやすい説明が可能になりました。

- インカムでの会話を自動文字起こしし、ケアプランに自動的に反映。従来は職員が「記録するための会話」に集中してしまっていたところを、利用者との対話に集中できる環境へ改善しました。

非IT企業でも生成AIの業務実装を短期間で行えた理由として、AWSのサポートが大きいようです。Amazon Bedrockの業務活用を可能にするGenU を活用することで、特別なアプリ開発がなくても、豊富なドキュメントとノーコードで生成AIアプリを業務に取り入れ、一定の拡張ができる点が大きな強みです。

また、AWSに詳しくはなくともAWS支援プログラムと学習機会の活用を行い、サポートを受けながら業務実装が行える点も非常に大きな強みです。

さらに注目すべきは、全社への普及を仕組み化した点です。

- 「AI活用イノベーター制度」で生成AIの先導・サポート役として現場に配置

- 気軽に学べる「AIカフェ」による自主的な学びの創出し、誰もが質問できる勉強会を実施。

- 成功体験の可視化でAI活用事例を共有し、お多賀に学びあえる環境を提供

- 年2回の「全社コンテスト」でAI活用アイデアを社内で共有し、優れたアイディアを表彰

結果として、わずか3ヶ月で従業員の90%がAIを日常的に活用する高い定着率を実現しました。

介護業界に限らず、保育や教育業界などの「人と人との関わり」が中心の業界では、ITが完全にに介入できないと個人的には思っています。ただしどの業界でも全体的な業務負担や残業の多さが問題視されています。しかし、優しい手のように、書類作成や記録といった業務の効率化にAIを導入することで、業務負担の軽減を実現していく必要があると思いました。

公的分野:ガバメントクラウドにおけるモダン化の定義

デジタル庁が示す「ガバメントクラウドにおけるモダン化」の考え方が紹介されました。デジタル庁といえば、一時期HPのデザインが非常に話題になりました。

デジタル庁のサイトやばすぎるwww

私もこの記事を見てみると洗練された無駄のないデザインと、グリッドシステムが非常に高度で、さすが国家の一省庁が管理するデザインだなと感心していました。しかし、デジタル庁がどのような考えなのかは知らなかったため、今回の講演の「モダン化」といった点を聞きに行きました。

ガバメントクラウドとは、国だけでなく地方公共団体や準公共団体、さらには公共性を持つ民間事業者まで利用可能な「共通クラウド環境」です。ガバメントの推進にあたって、昨年12月には法改正(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律)も行われ、国の行政機関にはガバメントクラウドの検討義務、検討の義務が課せられています。

ここでいうデジタル庁が定義する「モダン」とは、決して「実験的な次世代の技術」をいち早く取り入れることではなく、「ある程度一般化した新しい技術」、つまりすでに一定の流行りがあり、一般化していて、知見が広く共有されている新しい技術を活用することを指します。さらにここで定義する「ある程度」とは、Qiitaなどで事例やノウハウが蓄積されていたり、AWS Summitのような場で紹介されている技術が指すとしています。

さらに詳細なモダン化の定義については、次の5つに整理されます。

1.APIベースのシステム構成/疎結合化とデータ連携

- システム間をAPIで連携し、相互依存を減らす。

- 非同期処理により他システムの待ちをなくし、独立して処理をする形式に。

- UI/UXの役割を持つフロントエンドとデータの管理に役割を持つバックエンドを明確に分離。

- バッチ処理は必要な処理を必要な時にイベントドリブン化して処理。ただし月末処理などはバッチのまま残すなど、考慮が必要。

利点:最新データをユーザーに即時に提供することができ、ユーザー体験(UX)向上や障害影響範囲の局所化につながり、サービス全体の可用性を高めることができる。

2.ステートレスアーキテクチャ

- コンテナ活用により環境情報を外出し、ステートレスかつイミュータブルな構成を徹底。

- オートスケールを前提とするため、ステートレスが望ましい。(ステートフルでは内部で保持しているステート情報の管理が複雑になるため)

利点:負荷に応じたサーバのスケールアウトが容易になり、コスト最適化と信頼性向上を実現。

3.マネージドサービスの活用

- 仮想マシンで構築するのではなく、非機能要件に関するものはクラウドにマネージドサービス(CloudWatch / CloudTrail / X-Ray) など既存のサービスを積極的に利用。

- 共有ストレージはNFSではなくS3などのオブジェクトストレージでAPIベースで疎結合にやり取りする。

利点:構築運用の容易化、疎結合化、リソース確保型(EC2やEBS)より低コストな従量課金によるコスト削減。

4.運用のコード化・自動化

- インフラ管理をIaC化し、オペレーターによる手作業を排除。

- ステートレス・イベントドリブンアーキテクチャでマネージドサービスを活用し、自動化を推進。

- 本番環境への直接ログインをなくす「Zero Touch Production」を目指す(障害対応として非常時ログイン経路は確保)。

利点:人為的ミスや不正のトライアングルに準じたセキュリティリスクを低減。本番環境の経路が少ないため、監査対応も容易に。

5.サービスレベルの定義・計測

- システムの提供する価値をKPIとして数値化し、定量的な数値をダッシュボードで可視化。

- 定量的な指標をもとに継続的に振り返りと改善を実施。

モダン化の効果と課題

利用者の利便性向上、コスト最適化については成果が見えてきている一方、課題があります。特にIaCのコード生成などは初期投資が大きく、即時改修できるものではなく、長期的な運用の中で効果が得られる領域です。また、モダン化を実現するうえで一定のスキルを持つ人材が必要となります。

その他の登壇者の方々(抜粋)

高倉 大樹

ソニー・ホンダモビリティ株式会社

ネットワークサービス開発部 ゼネラルマネジャー

山内 晃

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

技術統括本部 通信グループ 本部長

Expo体験

AWSスポンサー企業のブースでデモやノベルティ配布。 また、スポンサーとは別に、入り口で自由に自社の名前を書ける場所がありました。今回は書けませんでしたが、来年はタイミングをみて是非。。 ラーメンチェーン山岡家のAWS活用がSNSでも話題に。

山岡家「AWSに障害が起きても、麺は茹でられる」 生成AI「Bedrock」を麺茹でに活用中

実際にAWSを活用しているサービスに直接触れる機会などもあり、私はゴルフは全然なんですが、バーチャルゴルフのデモでは同僚のtakiさんがベストショットを叩き出し、会場スタッフも驚かれていました!

また、歩いていると企業さんからステッカーやお菓子、今治タオルを配っている企業さんなどそれぞれの企業努力が見えました。

まとめ

全体としてとにかく「生成AI推し」という。多くの企業が Amazon Bedrock/Amazon Nova/GenU を活用し、実際に成果が大きく出ている印象でした。生成AI以外では、オンプレミス→クラウド移行の紹介事例(私が参加したものだとニコニコやパワプロアプリ等)も目立ちます。

デジタル庁のセッションを通じて、生成AIはすでに「エマージング」から「モダン」へ。さらに、非IT企業でもBedrock×GenUで業務効率化が可能となり、AWSは「IT専用の仕組み」から誰でも使える“ツール”へと印象を新たにしました。

今後は、実務の中で“モダン化した生成AI”を当たり前に使う前提で、アーキテクチャ・運用・セキュリティと併走させることが重要だと感じます。

執筆:mizusawa

リモートワークメインのとても優秀なフルスタックエンジニア。

編集:hirano

リモートワーク中の2児のママです。